自律型AIツール「Devin」を活用して開発の効率を高めたいものの、

・使い方が分からない…。

・従来のAIと何が違うのか知りたい…。

という方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では

・Devinの特徴や基本的な使い方

・Devinの活用事例や注意点

について解説します。

\文字より動画で学びたいあなたへ/

Udemyで講座を探す >INDEX

Devinとは:自ら判断し開発を進めるAI

Devin(デビン)は世界初の完全自律型エンジニアAIとして開発されたAIツールです。要件定義、設計、コーディング、デプロイといったソフトウェア開発の工程をAIだけで実行できます。

必要な作業を自ら判断し、開発を進められることがDevinの特徴です。

\文字より動画で学びたいあなたへ/

Udemyで講座を探す >Devinの主な機能

2025年4月に登場したバージョンであるDevin2.0には、開発業務をスムーズに進めるための機能が備わっています。主な機能は以下の通りです。

複数のDevinを起動して並列でタスクを進行可能

複数のDevinを同時に起動して、各AIに異なるタスクを割り当てられるようになりました。そのため複数のタスクを並行して進めることができます。

また、クラウドベースで提供される専用の統合開発環境(IDE)から、各AIエージェントの個別操作やレビューが可能です。

インタラクティブプランニング:正確なタスク遂行支援

Devin2.0では作業計画を自動で立案するインタラクティブプランニング機能が強化されました。

この機能によりタスクを正確に実行するための関連ファイルの分析や予備作業などを自動化し、意図しないミスを防ぎやすくなります。

例えば、開発者が作業を開始するとDevinがコードベースを調査し、数秒で関連ファイルや調査結果を含んだ初期プランを自動で提示します。開発者はこの計画を確認し、必要に応じて調整・指示を加えられるので、意図したタスクをDevinが正確に理解したことが確認できます。

Deep Mode:複雑な問題への分析

Deep Modeはコードベース解析によって複雑な質問に対して適切に対応する機能です。複数ファイルの依存関係やコードパスの追跡し、通常のコード検索では見つけにくい修正点も発見できます。

Devin Wiki:図やドキュメントの設計

Devin Wikiはプロジェクトのリポジトリからファイルや図などのドキュメントを自動で生成する機能です。コードの理解やドキュメント整備など開発チーム内での情報共有に役立ちます。

2025年9月時点では英語表記のみ対応しています。

Devinの料金体系

Devinには機能が異なる複数の料金プランがあります。2025年9月時点での料金体系は以下の通りです。

| プラン | 対象 | 料金 | 主な機能 |

|---|---|---|---|

| Core | 個人向け | 初期費用$20 初期クレジット消費後は従量課金 |

・自律的なタスクの遂行 ・Devin IDE(統合開発環境) ・Ask Devin(質問機能) ・Devin Wiki ・共有、コラボレーション機能 ・最大10件の同時Devinセッション |

| Team | 中小規模向け | 月額$500 | ・Coreプランの全機能 ・Devin API ・新機能の早期利用 ・無制限の同時Devinセッション ・毎月250ACUs分の利用 ・Slack連携サポート ・オンボーディング担当チームとの通話 |

| Enterprise | 大規模開発向け | 要問い合わせ | ・Teamプランの全機能 ・Custom Devinsへのアクセス ・各種セキュリティ向け機能(VPC、SAML/OIDC SSOなど) ・専任のアカウントチーム ・カスタム契約条件 ・複数のDevinの請求と利用状況の一元管理 |

Core:従量課金・個人向け

Coreプランは$20の初期費用で利用できるプランです。月額契約は不要で初期費用分は無料で利用でき、以降の料金は利用した分量に応じて支払う従量課金制です。個人開発やスタートアップに適したプランです。

Team:月額$500・中小規模向け

TeamプランではCoreプランの全機能に加えて、API連携や最新機能への優先アクセスなどが利用できます。また、Slackチャンネルとの連携やオンボーディングのサポートも利用可能です。

Enterprise:料金要相談・大規模開発向け

EnterpriseプランはTeamプランの全機能に加えて、仮想プライベートクラウド(VPC)やシングルサインオン(SSO)といったセキュリティ機能も企業向けに最適化されているプランです。また、社内ツールやコンプライアンスに合わせたカスタムもできます。

ACU(作業時間)による利用時間に基づく料金も発生する

ACUとはDevinの利用を管理する単位です。1ACUは約15分の作業時間に対応しています。

Coreプランで付与される初期ACUは9ACU相当、Teamプランでは毎月250ACUが基本料金の範囲内で利用可能です。それ以上の分については、ACUに基づく従量課金制で料金が発生します。

完全自律型AIエージェント「Devin」完全入門!AIエンジニアを雇い生成AIを活用した次世代の開発手法を学ぼう!

AIチームメイトのDevinを使ったAI駆動開発手法について学びます。基本的な知識から、使い方、効果的に使うための注意点、ベストプラクティスを学ぶことができます。実演解説(ハンズオン)形式で学ぶことができます。

\無料でプレビューをチェック!/

講座を見てみるDevinの基本的な使い方

Devinの利用にはアカウント登録が必要です。ここでは、アカウント登録や初期設定、プロジェクトの作成方法といったDevinの基本的な使い方を解説します。

アカウント登録・初期設定方法

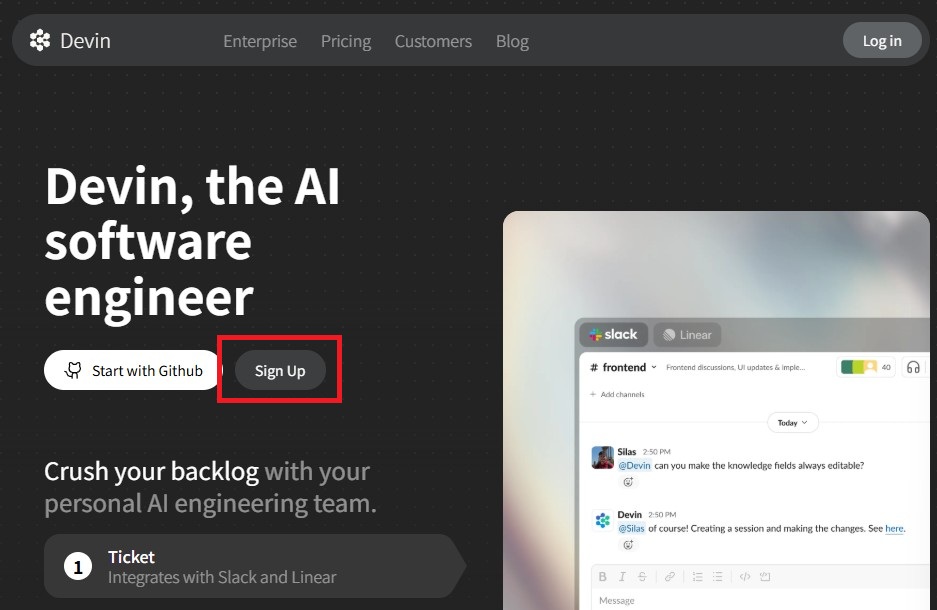

まずは、Devinの公式サイトにアクセスし「Sign Up」のボタンをクリックしてアカウントを作成しましょう。

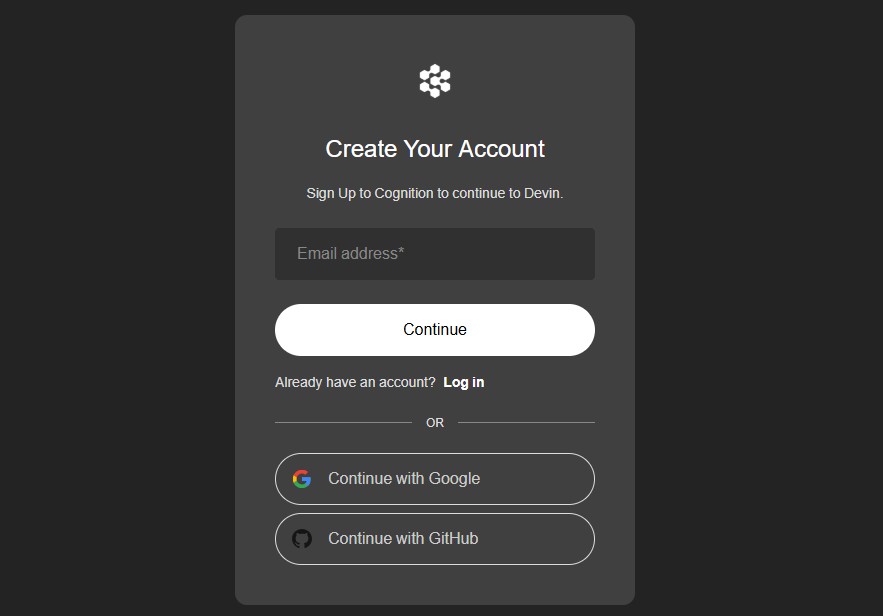

メールアドレスを入力するか既存のGoogleまたはGitHubアカウントがあれば、いずれかでの登録が可能です。

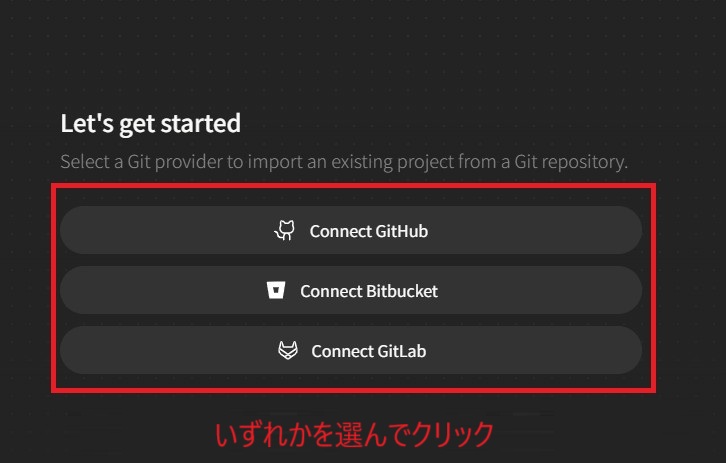

次に、GitHubかBitbucket、またはGitLabのプロバイダーを選択して、連携を行いましょう。Gitプロバイダーを利用していないとDevinを使い始めることができないため、アカウントを持っていない場合はGitプロバイダーのアカウントを作成してください。

今回はGitHubと連携する方法で解説を進めます。

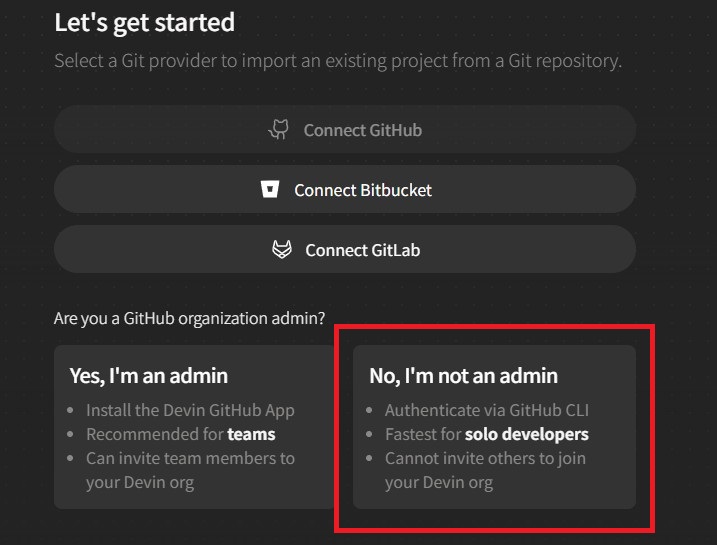

チームでGitHubを利用していて自分が管理者の場合は「Yes, I’m an admin」、個人でGitHubを利用している場合は「No, I’m not an admin」をクリックします。

今回は個人の場合を想定して解説を進めます。

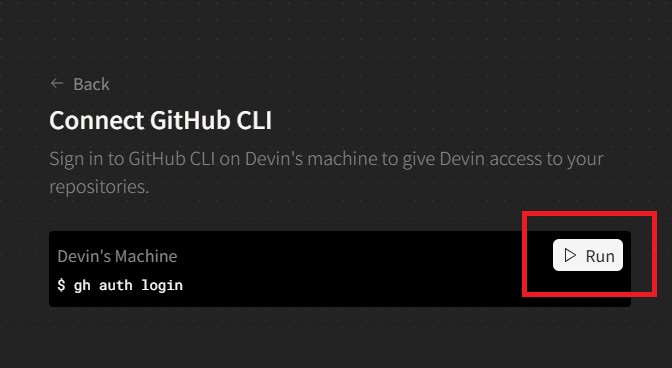

「Run」をクリックします。

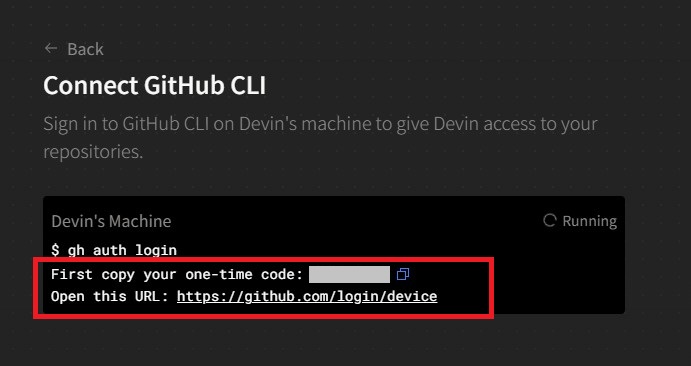

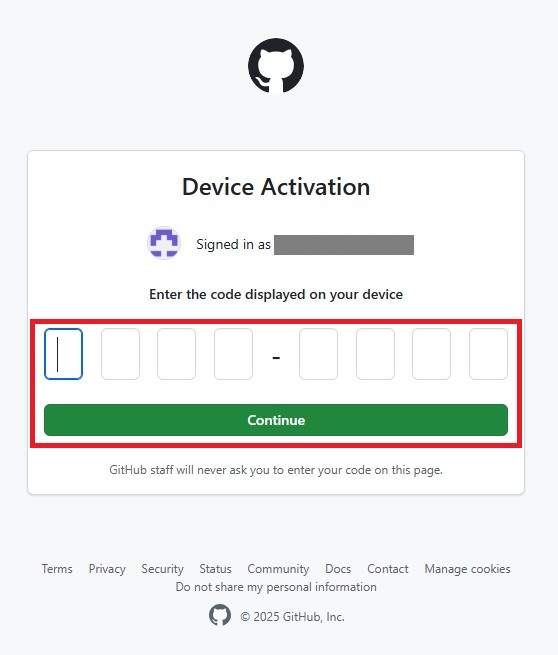

表示されているワンタイムコードをコピーして、指定のURLにアクセスします。

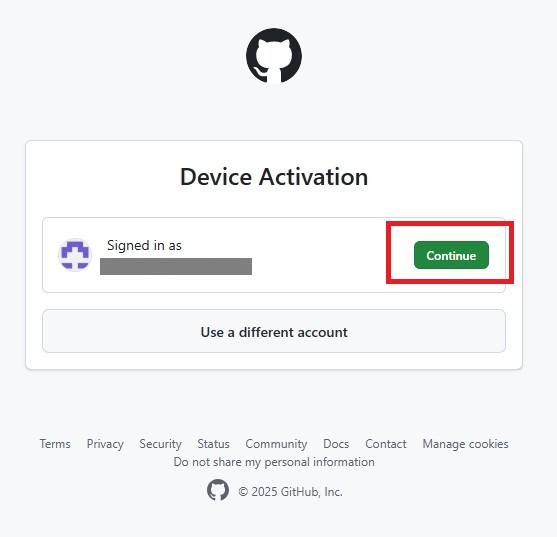

連携するGitHubアカウントを選んで「Continue」をクリックします。

先ほどコピーしたワンタイムコードを入力して「Continue」をクリックします。

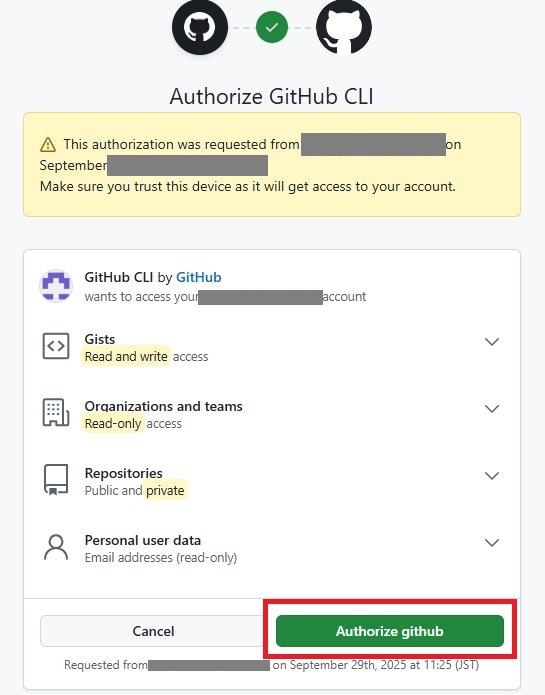

「Authorize github」をクリックします。

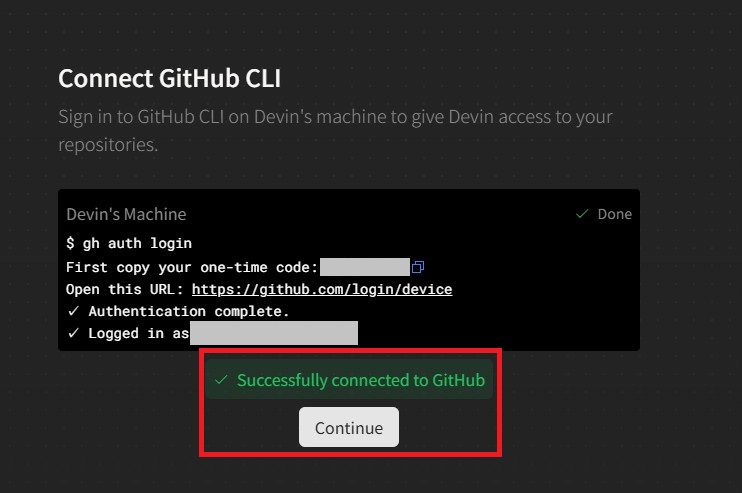

接続が完了するとDevinの画面上に「Successfully connected to GiHub」というメッセージが表示されるので「Continue」をクリックしましょう。

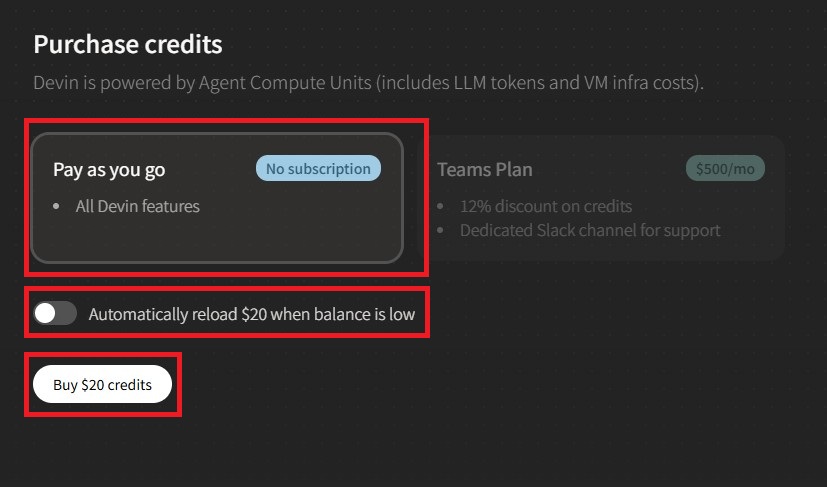

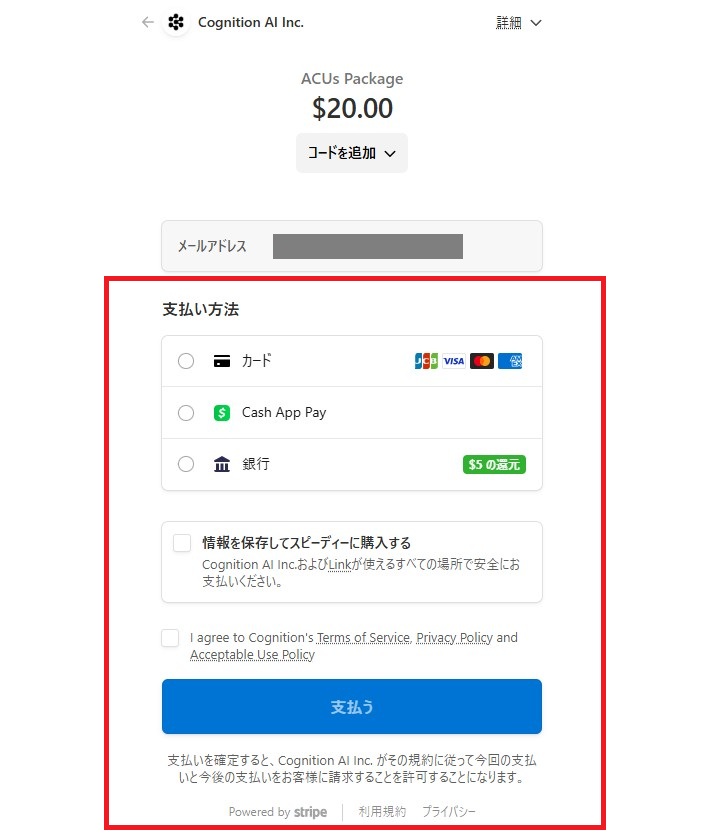

契約するプランを選択します。今回は個人向けの「Core」プランを選ぶため、「Pay as you go」を選択し、「Buy $20credits」をクリックします。

初期費用分のACUを使い切った時に自動で$20ドル分を再購入したい場合は「Automatically reload $20 when balance is low」のスイッチをオンにしてください。今回はスイッチをオフにした状態で解説を進めます。

支払い方法を入力して、購入を完了しましょう。

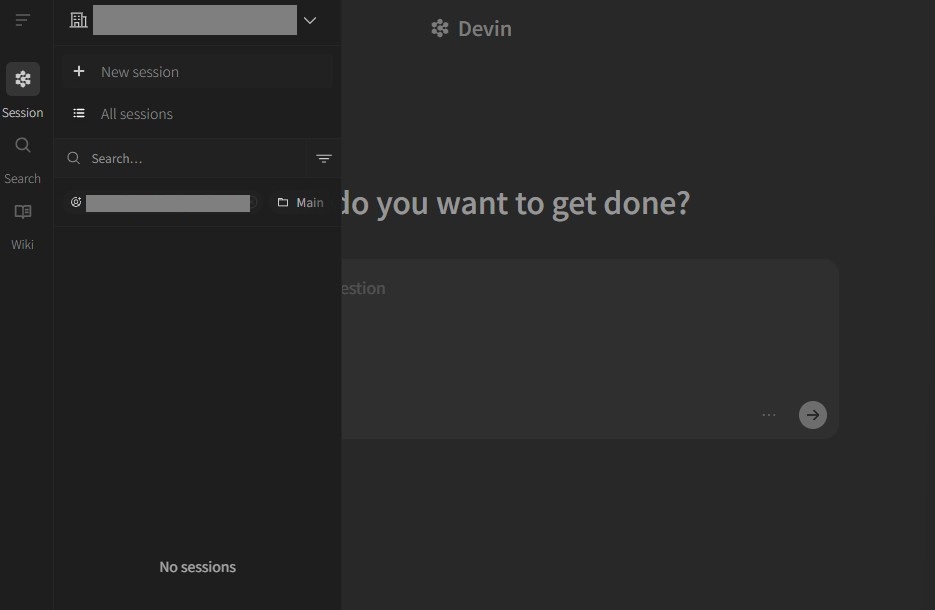

支払いが完了するとDevinのIDEにログインした状態になります。この画面からDevinに対するタスクの指示などが可能です。

プロジェクト作成方法

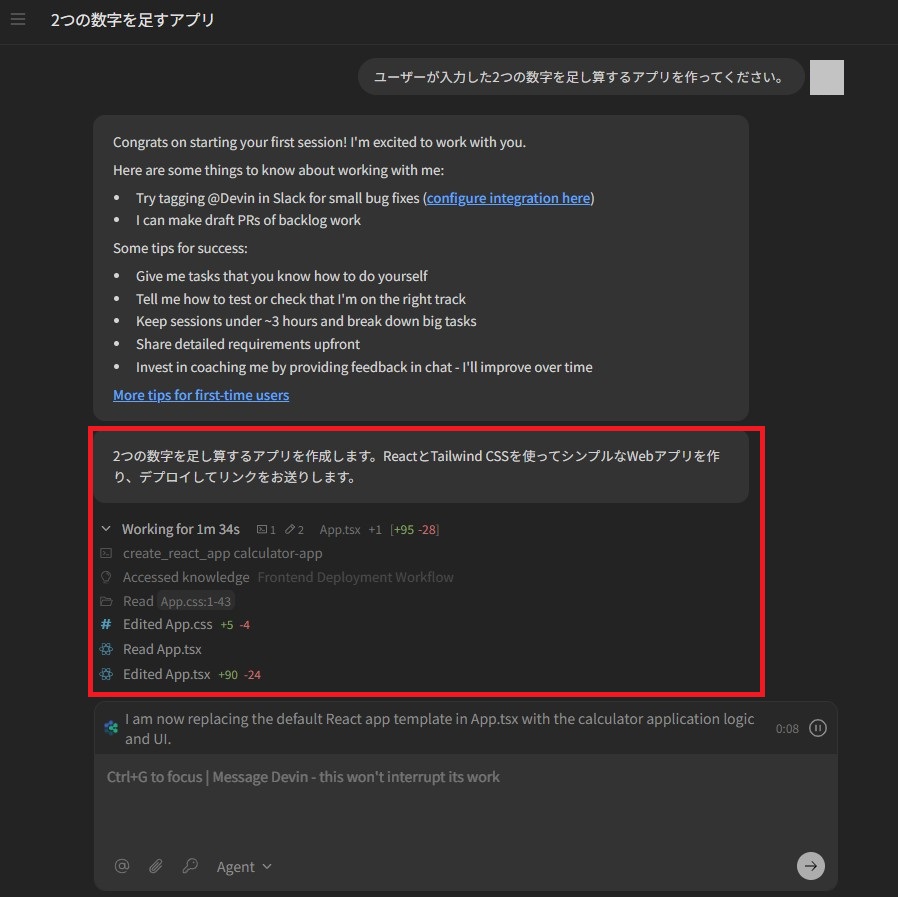

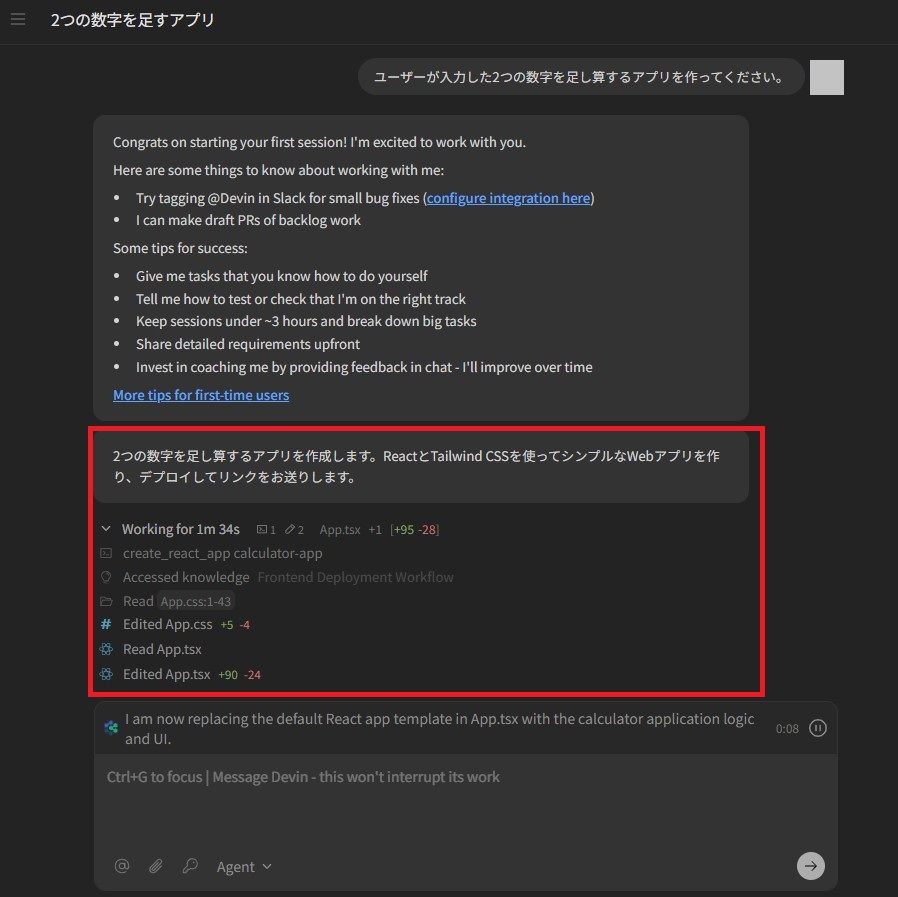

IDEのチャット入力欄に指示したいタスクを日本語で入力すると、作業が自動で実行されます。今回は「ユーザーが入力した2つの数字を足し算するアプリを作ってください。」と指示してみました。

Devinからチャットで以下のような返答が返され、プロジェクトの作成や必要なコードの解析といったタスクが自動で処理されます。

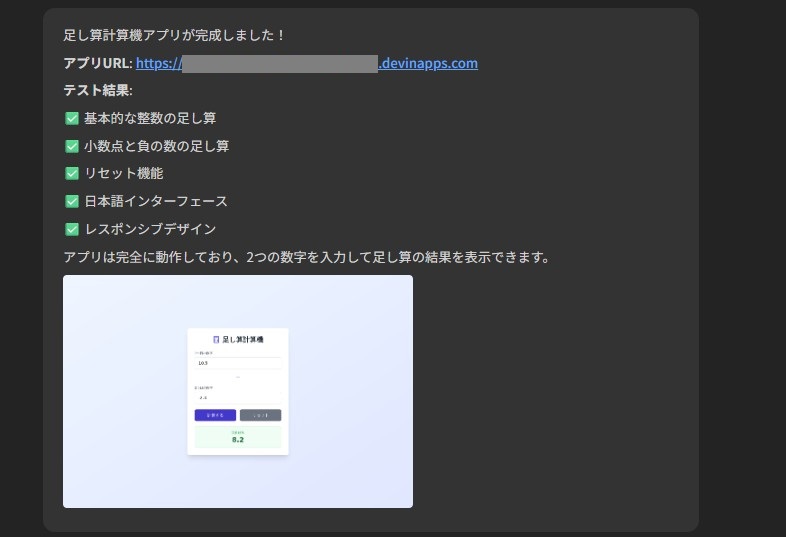

不明点や修正がある場合は、チャット画面から入力することも可能です。3分ほど待つと、アプリの完成を知らせるメッセージと、公開されたURLが表示されました。

出力されたURLにアクセスすると、指示通りのWebアプリが正常に作動していました。

以上が、Devinで開発を進める基本的な流れです。

コツは「新卒エンジニア」として扱うこと

DevinにWebアプリの作成を指示してみたところ、コーディングなどの作業を全く行わずに、アプリの公開までたどり着くことができました。このくらい簡単であれば専門知識が無くても、自分が欲しい機能を持ったプログラムやサービスを簡単に作れる印象です。

ただし、もっと複雑な指示を出す場合は、一度のやり取りだけでは希望通りのプログラムを完成させられない可能性もあります。

そのため、まずは簡単なタスクから始めて、徐々に難しい指示へ発展させていくことがおすすめです。新卒エンジニアに依頼するイメージで、指示の明確化やタスク実行後のフィードバックを丁寧に行うと、Devinでの開発をスムーズに進められます。

Devinを使用する上での注意点

Devinは便利なツールではあるものの、常にタスクを完璧に処理できるとは限りません。そのため、必要に応じたフィードバックやコードの解析などを行う必要があります。

Devinを使用する上で注意すべき主なポイントは以下の通りです。

明確な指示を心がける

Devinに入力する指示内容が曖昧だと、目的と異なった処理が行われたり、誤作動が起きたりするケースがあります。そのため、タスクを実行する目的や満たすべき条件を明確に設定することが重要です。

必要に応じてFBやレビューを行う

Devinにタスクを指示すると、作業の実行中に計画や進捗状況などチャットを通じて共有してきます。必要に応じてフィードバックやレビューを追加することで、成果物の質が向上します。

生成コードに対しての解析やテストを行う

Devinで生成されたコードには、セキュリティの脆弱性や課題が見つかる可能性もあります。そのため、コードのレビューや解析、テストなどを適宜行い、安全性を確認しましょう。

Devin2.0の活用事例

Devin2.0ではプログラムの作成以外にも、リファクタリング調査や設計機能の編集など様々なタスクを実行できます。ここではDevin2.0の活用事例を紹介します。

Devin Searchによるリファクタリング調査対応

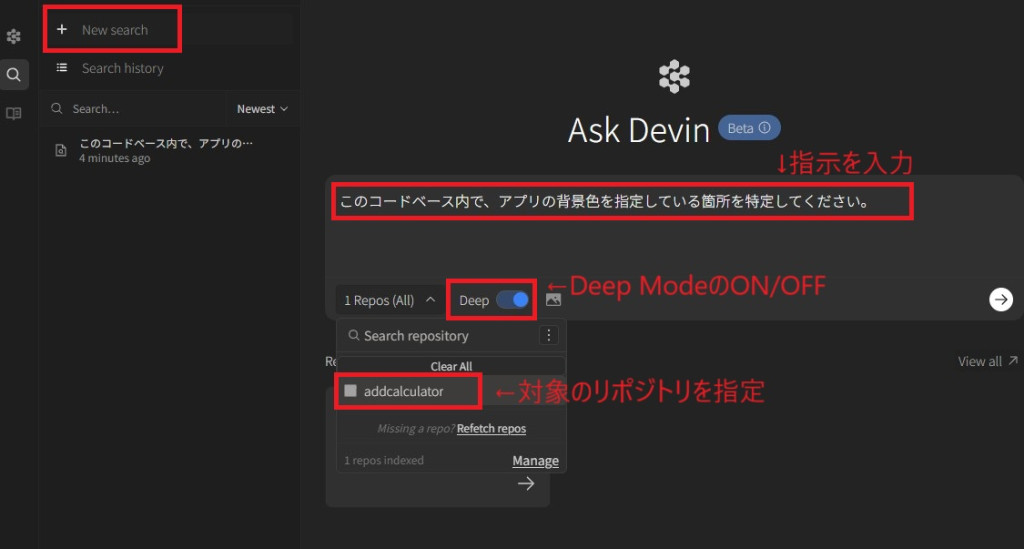

Devin Searchは、コードベース内で特定の場所の調査やリファクタリング箇所を特定できる機能です。

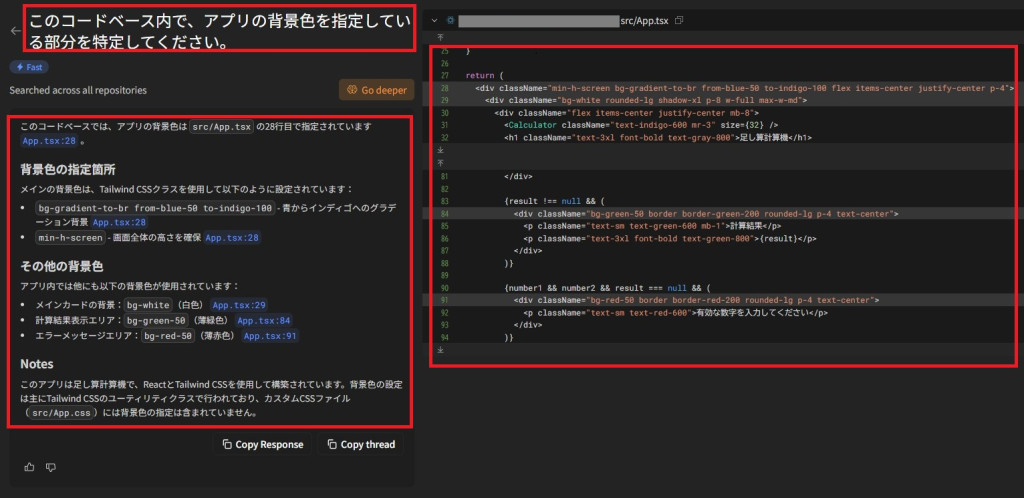

DevinのIDEの左側メニューから「New search」をクリックし、対象のリポジトリを選び、指示を入力することで、コードの中身を分析できます。Deep Mode機能を一緒に使うと、より複雑な調査も可能です。

例えば前述の計算機のWebアプリのコードについて、「アプリの背景色を指定している箇所を特定してください」と指示すると、以下のように対象のコードと解説が表示されました。

背景色の指定だけでなく機能改善やバグ修正を目的としたリサーチにも活用できます。

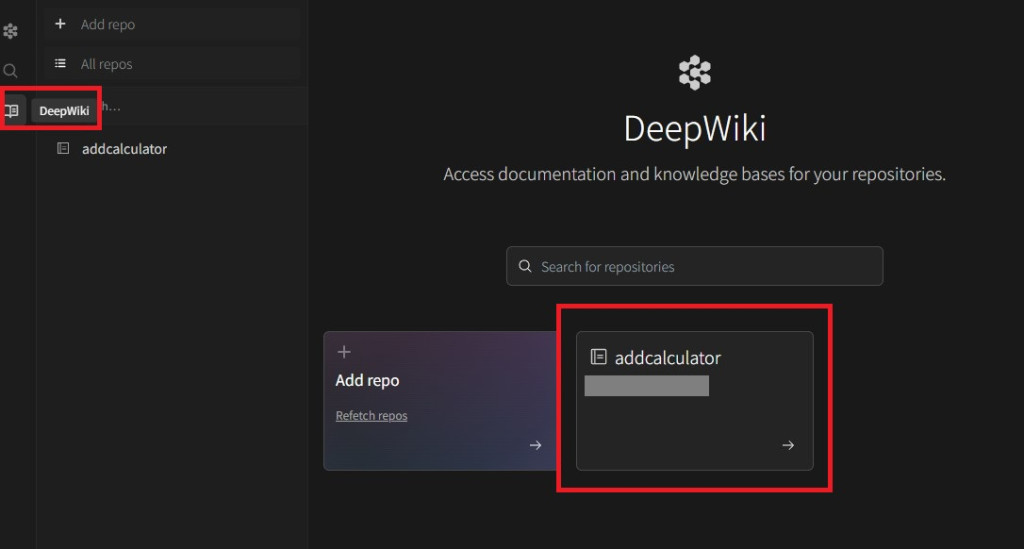

Devin Wikiによる設計機能の編集や拡張

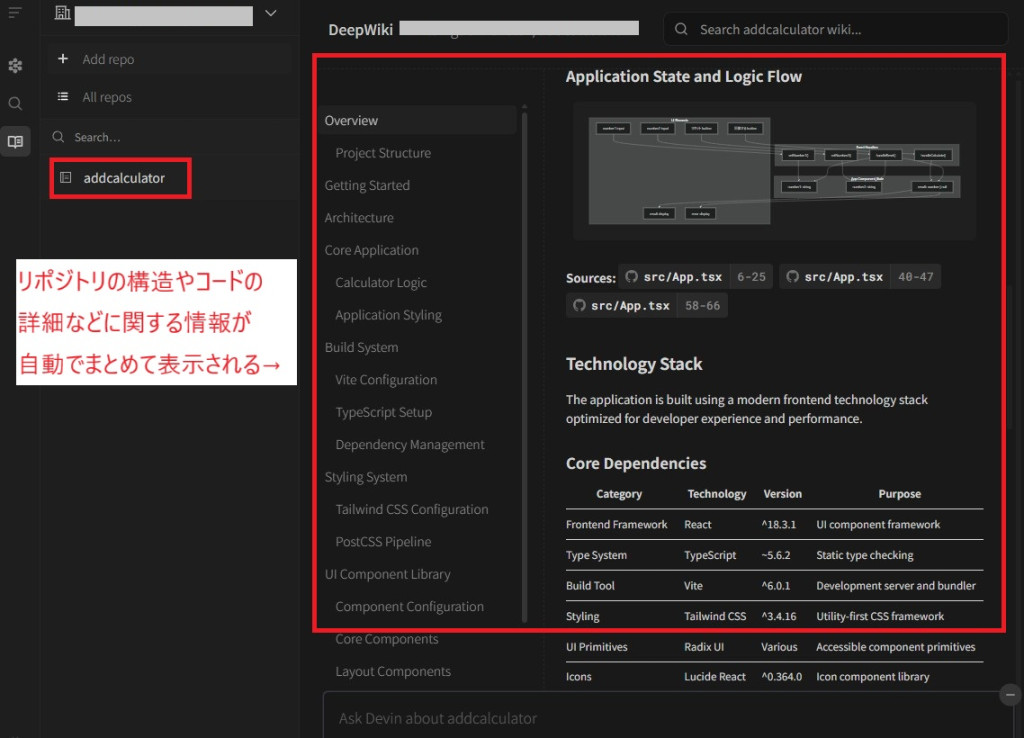

DevinのIDEの左側メニューから「DeepWiki」アイコンをクリックすると、リポジトリごとの詳細情報が確認できます。

例えば、前述の計算機のアプリのリポジトリに関する詳細情報は以下の通りです。

リポジトリ構造の理解や仕様の拡張、コードの編集などを行う際に参考になります。

ただし、2025年9月時点でDeepWikiは英語表記のみ対応しています。

Slackからの指示による操作

Teamプラン以上のプランでは、SlackとDevinを連携してSlack上からやり取りすることも可能です。Devinが実行している処理の進捗についてSlack上で情報共有したり、直接Slackから指示を出して操作したりすることができます。

Devinを活用してワークフローを円滑に進めよう

完全自律型AIエージェントのDevinを使うと、自然言語で指示を入力するだけで、様々なタスクを自動で処理できます。アプリ開発やコードのリファクタリング、ドキュメントの作成など幅広い用途で使うことが可能です。

Devinの使い方についてさらに詳しく学びたい方には、以下の講座がおすすめです。

◆完全自律型AIエージェント「Devin」完全入門!AIエンジニアを雇い生成AIを活用した次世代の開発手法を学ぼう!

レビューの一部をご紹介

評価:★★★★★

コメント:以前からDevinを使ってみたいと思っていましたが、日本語による情報源が少なく体系的に学べるものもなかったのでこの講座の存在は大変貴重でした。ありがとうございます。

評価:★★★★★

コメント:まだ受講を始めたばかりですが、Devinの概要や活用イメージがとても分かりやすく解説されていて、今後の実践パートが楽しみです。引き続き学習を進めて、実務に活かせるレベルまで理解を深めたいと思います!

◆【Devin入門】自律型AIエンジニアが変える開発の常識をハンズオンで体験

レビューの一部をご紹介

評価:★★★★★

コメント:DevinAIがそもそも何かわからなかったので、導入部分として助かりました。

評価:★★★★★

コメント:ツールの使い方だけでなく、システム開発の基礎から説明してくれるので、非常に分かりやすかったです。

Devinを活用して、システムやアプリの開発、ドキュメント作成などのワークフローを円滑に進めましょう!

最新情報・キャンペーン情報発信中