- udemyメディア

- 学びを見つける

- 学びの成果体験談

- 30代インタビュー一覧

- 坂巻さんのインタビュー

組織の課題に目が向くきっかけになった

「コーチング」の学び

- 30代

- ITエンジニア(マネジメント職)

- 会社員

-

Before

職業 ITエンジニア(マネジメント職)

役職 会社員

-

After

職業 ITエンジニア(マネジメント職)

役職 会社員

取材にご協力いただいた方 坂巻一義さん

ITエンジニアとしてキャリアを築いていた坂巻一義さんですが、コーチング研修を受けたことで、行動に変化が生じました。

以後、特命チームを設立して、組織課題の一つであるエンジニア不足を解消する方策を提言したり、

新規事業の立ち上げに関わったりし、組織課題の解消に向けて大きな一歩を踏み出しました。

それに応じて「学び」方も大きく変化してきました。

「できます」と答え、新しい分野の勉強を始めることも

「学生の頃から、ただひたすらITの世界へと考えていました」

AWS(Amazon Web Services)の活用支援として幅広いサービスを提供しているクラスメソッド株式会社(以下、クラスメソッド)。そこで現在、新規事業の創出に携わっているのが、坂巻一義さんです。

学生時代から、ITの世界でやっていきたいと強く願い、情報処理関係の資格取得のために書籍で勉強しました。15年ほど前のことです。

「業界は即戦力を求めますが、現場で通用するスキルを身に付けるには実務経験が不可欠です。資格がイコール、現場力ではないとはわかっていましたが、自分の力を示せる、わかりやすい一つの指標と考え、目標にしました」

急激なスピードで進歩し、めまぐるしく状況が変わっていくITの世界で働くには、高度なスキル・スキルのアップデートが必要です。ところが、そのようなスキルを習得していくには、自己学習だけでは限界な部分があると感じています。大きなジレンマですが、それを突破する一つの手段が資格の取得だったのです。

専門の参考書を買い込み、ひたすら独学で学びました。そのかいあって、卒業後はITエンジニアとしてのキャリアをスタートさせることができました。その後も坂巻さんにとって、仕事と「学ぶ」ことは一体となって進んでいきます。

どんな依頼にもまず「できます」と答え、それから新しく勉強を始めることは、珍しくありませんでした。

それは一つの営業スタイルであり、仕事への姿勢、気持ちの持ち方の表れでした。坂巻さんはそれを「気力」、あるいは「マインドセット」と表現しています。「学び」といえるかどうかは別として、業界で生き抜くために、身につけなければならなかったことです。

こうして第一線で仕事をし続けてきた坂巻さんですが、30代の前半に大きな転機を迎えます。AWSが業界を大きく変えようとしており、自分の将来も見直さなければと思ったのです。

「これまで苦労していたことが、AWSでものすごく簡単にできてしまう。自分で操作してみてそれを実感しました」

AWSの可能性に衝撃を受け、第一線で働きたいと転職

多くの企業では、独自のサーバーを保有し、そこに開発したソフトウエアを入れて、事業の展開に活用したり、仕事の効率化を図っています。

AWSは、サーバーそのものをクラウド化することで、サーバー構築やメンテナンスの手間を省けるだけでなく、備わっている多くのサービスを利用することで、ソフトウエア開発を大幅に簡略化することができます。

その可能性の大きさに「衝撃を受けた」坂巻さんは、AWSの現場への配属を調整し、それと同時にAWS関連の資格を調べ、さっそく学びをスタートさせます。実務経験、資格をテコに、2018年、現在のクラスメソッドへの転職を果たしました。同社がAWSの活用支援としては最も優れていると考えたからです。

AWSの仕事をするためにスキルを身につけたい。とはいえ、現場で通用するスキルを身に付けていくには多くの実務経験が不可欠。かつてITの世界に飛び込むときにぶつかった同じジレンマが今回も立ち塞がりましたが、それを坂巻さんはやはり資格取得という手段で突破しました。

坂巻さんは、AWS事業本部のコンサルティング部に所属することになり、クライアント企業の課題を、AWSで解決していく仕事に就きました。希望通りの仕事で、自分のスキルも高まっていくことを実感できたそうです。

しかし、その状況も1年後にリーダーとなり、2年後にマネージャーとなってからは、少しずつ変わっていきました。

マネジメントの勉強を始め、チームのパフォーマンスを最大化することに意識を向けていますが、それだけでなく、ほかにもできること、すべきことがあるのではないかと自身に問いかけていたようです。

「メンバーはプロフェッショナルな方が多いので、特にフォローせずとも各自の現場は進行しています。コミュニケーションを強化し、より顧客に対する価値を検討したり、問題を事前に捉えるようなアプローチを行ってはいましたが……」

しかしまもなく、坂巻さんの行動に変化が生じます。コーチングの研修を受け、大きな衝撃を受けたのです。

研修で得た“ビルダー”としての自覚、課題を見つけアクションを起こす

研修の目的は、クラスメソッドの企業理念、「オープンな発想と高い技術力により、すべての人々の創造活動に貢献し続ける」ためにプロ集団になることでした。

その研修では、企業理念が掲げるプロ集団を実現するために「ビルダー」であるとはどういうことか? という問いに対する答えを探し、自分の考えを行動に移すことでした。

自分なりのビルダー像を定義するという課題の中で、坂巻さんはマネージャーとしての普段の自分の仕事を振り返っていきます。チームのパフォーマンスを最大にするだけでいいのか――実はそんな疑問が、常に頭の隅にありました。

そして行き着いた答えは、「組織課題に対し問題提起ができて、自発的にアクションを起こせるのがビルダー」ということでした。

「何もない状態から、何かを作っていくのがビルダーと思えました。それでは自分の組織はどうなのか。今、取り組んでいるAWSのビジネスについて、私にはどのような課題があるのか、何ができるのか……」

次々と湧いてくる疑問を整理していくと、課題の一つに職場ではいつもエンジニアが不足しており、クライアント企業の要請に十分に応え切れていないのでは、という問題が浮かび上がってきました。

アクションを起こさなければ……。坂巻さんは部署内に特命チームを発足させることを進言しました。2022年7月のことです。

ちょうど、フリーランスのエンジニアを登録、派遣するグループ会社の設立が進んでいた時期だったため、その新会社と協力することで、不足するエンジニアをフリーランスから募り、教育事業も同時に行ってスキルの養成を図っていく。そんな事業の枠組みを作っていきました。

それが、組織の慢性的なエンジニア不足の緩和に寄与していきました。

1年後の2023年7月、坂巻さんは新規サービス立ち上げのチームに異動になり、現在は、組織の課題に取り組んでいます。

「たとえば新しくサービスをつくろうとすれば、すでに成功しているフレームワークが参考になるはずと、ITIL※を調べます。そして、自社サービスとしてそれをどう応用できるのか、どう表現できるのかを考えていきます」

坂巻さんは自分の仕事を次のようにも表現しています。

「課題解決のため、インプットもアウトプットもしますし、周囲の人からフィードバックももらって、改善して品質を高めることもします。その一連の作業を仕事として普通にやっているという感じです」

インプット、アウトプット、そしてフィードバックによる改善。どこまでが仕事でどこまでが「学び」なのか、区別することは難しいですが、これらを一体として進めることで、新しいサービスが形作られていくことがよくわかります。

ビルダーとしての坂巻さんの仕事はこれからより本格化しそうです。

※ Information Technology Infrastructure Library:ITサービスマネジメントの成功事例をまとめた国際的なガイドライン。

注目の講座

-

現役シリコンバレーエンジニアが教えるPython 3 入門 + 応用 +アメリカのシリコンバレー流コードスタイル

酒井 潤 (Jun Sakai)

4.4

(22,487)

(22,487)

ベストセラー

-

Git: もう怖くないGit!チーム開発で必要なGitを完全マスター

山浦 清透

4.4

(10,982)

(10,982)

ベストセラー

-

【2023年5月改訂版】実践 Python データサイエンス

Shingo Tsuji,Pierian Data International by Jose Portilla

4.1

(7,712)

(7,712)

-

【2023年最新】【JavaScript&CSS】ガチで学びたい人のためのWEB開発実践入門(フロントエンド編)

【CodeMafia】 WEBプログラミング学習

4.6

(7,252)

(7,252)

ベストセラー

-

ちゃんと学ぶ、PHP+MySQL(MariaDB)入門講座

たにぐち まこと(ともすた)

4.6

(31,404)

(31,404)

ベストセラー

-

みんなのAI講座 ゼロからPythonで学ぶ人工知能と機械学習 【2024年最新版】

我妻 幸長 Yukinaga Azuma

4.3

(13,297)

(13,297)

ベストセラー

-

【ChatGPT】使い方入門-生成AIをビジネス活用!初心者向け講座【Copilot,画像生成】2024年最新版

Youseful (ユースフル)

4.3

(7,960)

(7,960)

ベストセラー

-

AIパーフェクトマスター講座 -Google Colaboratoryで隅々まで学ぶ実用的な人工知能/機械学習-

我妻 幸長 Yukinaga Azuma,Yuki Kashiwada

4.2

(1,397)

(1,397)

-

ChatGPTのAPIで5つのアプリを作ってみよう!JSON生成、属性抽出、独自文書Q&A、SQL生成、AIエージェント

しま (大嶋勇樹)

4.5

(236)

(236)

ベストセラー

-

【1日で学べる】専門用語を使わない「AI/人工知能」ビジネス活用講座

宏晃 森

4.2

(4,593)

(4,593)

ベストセラー

-

【超初心者向け!】数学講師が教えるゼロからの統計学入門/データサイエンス・AIの基礎を身につけよう

シグマ先生 (数学テラス)

4.6

(395)

(395)

-

【2023年5月改訂版】実践 Python データサイエンス

Shingo Tsuji,Pierian Data International by Jose Portilla

4.1

(7,712)

(7,712)

最高評価

-

【世界で55万人が受講】データサイエンティストを目指すあなたへ~データサイエンス25時間ブートキャンプ~

365 Careers,株式会社CODOR (大橋亮太)

4.3

(7,057)

(7,057)

ベストセラー

-

【ゼロから始めるデータ分析】 ビジネスケースで学ぶPythonデータサイエンス入門

株式会社SIGNATE (旧株式会社オプトワークス),Tomoki Takada(高田朋貴)

4.2

(5,528)

(5,528)

-

【Python×株価分析】株価データを取得・加工・可視化して時系列分析!最終的にAIモデルで予測をしていこう!

ウマたん (上野佑馬)

4.3

(1,904)

(1,904)

-

手を動かして学ぶプロダクトデザイン入門!デザイン思考・プロトタイピング・アジャイルの考え方と実践

箕輪 旭

4.1

(6,851)

(6,851)

-

【Firefly対応】Illustratorを基礎からプロレベルまで 完全ですべてをゼロから学べる総合コース

むらもり こう(村守康)

4.3

(4,349)

(4,349)

-

After Effects Class 初めてでも安心!現役クリエイターが教える動画コンテンツ制作術

OMOKAGE TV

4.3

(3,799)

(3,799)

-

Photoshop 魔法のスーパテクニック No.11 超リアルなジグソーパズル

むらもり こう(村守康)

4.3

(19)

(19)

ベストセラー

-

UXデザイン講座 UXデザイン基礎入門

萩本 晋

4.2

(4,768)

(4,768)

-

元Appleエバンジェリスト、ガイ・カワサキの起業家塾(日本語字幕)

Guy Kawasaki

4.3

(1,670)

(1,670)

ベストセラー

-

「営業の一流、二流、三流」の著者がお届けする、「誰もがトップセールスになれる!営業スキル大全」

伊庭 正康

4.6

(3,074)

(3,074)

ベストセラー

-

【超入門】プロマネが教えるタスク・スケジュール作成の基礎

西村 信行

4.2

(4,274)

(4,274)

-

【売れ筋講座TOP5選出!】いちばんわかりやすい決算書の読み方講座

公認会計士 川口宏之

4.5

(3,855)

(3,855)

ベストセラー

-

【初心者から上級者まで】1日で学べるエクセルの教科書 マスターコース

熊野 整

4.4

(24,187)

(24,187)

ベストセラー

-

はじめてのマーケティング ~豊富な事例をベースに理論の全体像を理解しよう!3時間半であなたもマーケター脳になれる

MindSeeds 丹羽 亮介

4.3

(9,456)

(9,456)

ベストセラー

-

【数字を味方につける:初級編】ビジネスの現場で使えるデータ分析

齋藤 健太

4.2

(9,227)

(9,227)

ベストセラー

-

【入門編】デジタルマーケティング初心者のためのKPI攻略講座~基本用語の理解から実践まで~

村上 佳代

4.3

(3,505)

(3,505)

ベストセラー

-

GA4に関する知識を証明する!「Google アナリティクス認定資格」試験対策講座

木田 和廣

4.4

(358)

(358)

ベストセラー

-

【60分速習】ChatGPTをフル活用して仕事の生産性10倍アップ!AIを味方につけてデキる人材になる!

谷口 恵子(タニケイ)

4.1

(3,236)

(3,236)

ベストセラー

-

業界最先端の動画制作テクニックを制覇!Adobe Premiere Pro 完全版

OMOKAGE TV

4.5

(4,785)

(4,785)

ベストセラー

-

【動画制作パーフェクトガイド】60講義26時間半!豪華特典あり!動画編集,撮影,照明,案件獲得まで動画の全てが学べる!

岩村 和輝

4.6

(752)

(752)

ベストセラー

-

After Effects【脱初心者】タイトル・アニメーション8種+課題1種【モーショングラフィックス】

かも(kamo) /Eizou World Motion

4.8

(459)

(459)

最高評価

-

DaVinci Resolve はじめてのカラーコレクション&カラーグレーディング オンライン講座

動画人 ターナー

4.5

(237)

(237)

ベストセラー

-

【Unreal Engine5】サイバーパンクシティー制作講座

Yujiro Nomura

4.8

(310)

(310)

ベストセラー

-

Webデザイナーのキャリアを未経験からスタートするためのオールインワン講座

Shunsuke Sawada

3.8

(1,826)

(1,826)

ベストセラー

-

①ノーコードで超速WEB制作 STUDIO学習完全パック(初級編・中級編・上級編)

おたろう STUDIOでノーコードWEB制作

4.7

(1,624)

(1,624)

ベストセラー

-

WEBデザイナーになりたい人のための【WEBデザイン入門講座】初心者を対象に基礎知識を入門レベルで幅広く学べる講座です!

K.Nakamura (storeG),storeG -web.com

4.3

(6,968)

(6,968)

ベストセラー

-

【最新版】FigmaでレスポンシブWEBデザイン作り方!Figmaの基礎からWEBデザイン実践まで完全サポート

STAND 4U

4.6

(402)

(402)

ベストセラー

-

HTML5&CSS3+JavaScript 講座【初級レベル】コーディングに自信のない方や独学者の復習に最適です。

K.Nakamura (storeG),storeG -web.com

3.9

(532)

(532)

-

~始めから効率よく学ぶ~ 基本情報技術者試験 最速 合格講座

RYO IT

4.3

(6,870)

(6,870)

-

【SAA-C03版】これだけでOK! AWS 認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト試験突破講座

Shingo Shibata / AWS certified solutions architect, AWS certified …/p>

4.2

(24,134)

(24,134)

-

ITパスポート最速合格コース ~効率的な学習で0から合格まで~

RYO IT

4.3

(66,839)

(66,839)

-

【CLF-C02版】これだけでOK! AWS認定クラウドプラクティショナー試験突破講座(豊富な試験問題300問付き)

Shingo Shibata / AWS certified solutions architect, AWS certified cloud practitioner, AZ-900

4.2

(12,835)

(12,835)

-

「PMP®認定試験」で一発合格を目指す! 効率的な試験対策のための戦略コース (2021) アジャイル対応

CLUTCH Management

4.3

(4,273)

(4,273)

最高評価

-

【最初に学びたい】最新Blender3.3LTS 3DCGモデリング集中講座Part1

うめちゃん Umechan

4.6

(3,610)

(3,610)

ベストセラー

-

【超入門編】Blenderで作る3Dアニメーションマスター講座! PCさえあれば無料でできる!

c-leon レオン

4.4

(139)

(139)

-

Unity3D入門の決定版!RPG開発の基本をUnityインストラクターと共に進めるハンズオンコース【スタジオしまづ】

嶋津 恒彦

4.5

(6,232)

(6,232)

-

【Unreal Engine 5の総合学習】ファンタジー風景制作講座

Yujiro Nomura

4.7

(629)

(629)

-

初心者からの3Dキャラクターアニメーション完全マスター講座|キャラクターに生命を吹き込む!

Moco アニメーション

4.0

(69)

(69)

-

【ChatGPT】初心者向け講座 ビジネスで活用できる程に返答の精度や品質を上げるコツを徹底解説【非エンジニア向け】

世界のアオキ (Akihiro Aoki)

4.2

(5,624)

(5,624)

-

【累計40万部著者が教える】たった1日で!まったくの初心者でも最短でExcel VBAを仕事で活用できるようになる講座

吉田 拳

4.2

(769)

(769)

-

「段取りのキホン」の著者が語るタイムマネジメント!オフィス&在宅での時間管理(リピート9割超の人気研修をWeb化)

伊庭 正康

4.2

(10,875)

(10,875)

ベストセラー

-

独学で身につけるPython〜基礎編〜【業務効率化・自動化で残業を無くそう!】

安井 亮平

4.5

(6,618)

(6,618)

ベストセラー

-

【はじめての Power BI 】データ分析プロジェクトの基本マスターコース

熊野 整

4.4

(1,359)

(1,359)

最高評価

おすすめ記事

-

python for文を初心者向けに解説!for文基礎はこれで完璧

プログラミング言語pythonのfor文について、python初心者向けに解説します。

-

【初心者向け】 基本のLinuxコマンド一覧!操作別に紹介

ここでは、覚えるべき基本のLinuxコマンドを表にまとめて紹介します。

-

【初心者向け】Jupyter Notebookの使い方!インストール方法から解説

この記事では、Jupyter Notebookのインストールや基本的な使い方について、初心者にもわかりやすく解説します。

-

公開鍵暗号方式とは?初心者でもわかる公開鍵暗号方式の基礎

情報を守る代表的な方法である「公開鍵暗号方式」を紹介します。

-

CCNAとは?どんな資格でどれくらい勉強が必要?時間の目安やおすすめサイトもご紹介!

2020年に改定されたCCNAの難易度や勉強時間の目安、おすすめの勉強方法などの資格取得に役立つ情報を紹介します。

-

ChatGPTを日本語表示で使用する方法!機能・使い方を解説

この記事では、ChatGPTの登録方法や日本語表示で使用する方法などについて解説します。

-

ニューラルネットワークとは?人工知能の基本を初心者向けに解説!

本記事では、近年の人工知能(AI)ブームを理解するための基本である「ニューラルネットワーク」について解説します。

-

Midjourney(ミッドジャーニー)の使い方!AI画像生成を体験しよう

Midjourneyの概要や使い方などについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

-

Pythonの拡張モジュール「NumPy」とは?インストール方法や基本的な使い方を紹介!

この記事ではNumPyの概要、またインストール方法から基本的な使い方まで詳しく解説します。

-

画像生成AI「Bing Image Creator」とは?特徴や使い方を徹底解説

Bingの画像生成AI「Bing Image Creator」の特徴や使い方、利用する際の注意点等解説します。

-

統計の中でも最重要分野のひとつ、t検定について徹底解説!

こちらでは、t検定の概要や手順、応用されている現場についてご紹介します。

-

重回帰分析とは?エクセルでもできる重回帰分析をわかりやすく解説!

今回は、回帰分析の手法の中から「重回帰分析」をご紹介します。

-

ChatGPTを日本語表示で使用する方法!機能・使い方を解説

この記事では、ChatGPTの登録方法や日本語表示で使用する方法などについて解説します。

-

Pythonでグラフ描画する方法を解説。Matplotlibを使えば簡単!

この記事では、Matplotlibの概要とグラフタイトルや軸ラベルの追加といった基本操作をご紹介します。

-

多変量解析とは?入門者にも理解しやすい手順や具体的な手法をわかりやすく解説

本記事では、多変量解析について、基礎的な知識から具体的な手法までわかりやすく解説します。

-

基本操作から応用まで!動画編集アプリCapCutの使い方を詳しく解説

この記事では、CapCutの使い方について、基本操作から応用まで詳しく解説します。

-

HTMLとは?初心者向けにタグの種類と使い方の基本を解説!

難しい専門用語を使わずに、わかりやすい画像や具体例を使って解説していきます。

-

イラレで画像を切り抜く(トリミング)方法2つと保存方法

今回はイラレでできる簡単な切り抜き(トリミング)の方法について紹介します。

-

Photoshopで背景を透明にする3つの技をスイスイ理解できる!

誰でも理解できるようにPhotoshopで背景を透明にして保存するための簡単な3つの技について紹介します。

-

3DCGソフト「Blender」の使い方!インストール方法から初心者向けに解説

この記事では、Blenderの概要やインストール方法、画像構成や基本的な使い方を詳しくお伝えします。

-

エクセルのCOUNTIF関数はどう使う?複数条件の扱い方も解説!

COUNTIF関数の使い方、複数の条件を扱う「COUTIFS関数」、「AND関数」「OR関数」を用いたCOUNTIF関数の応用についてお話します。

-

Word(ワード)をExcel(エクセル)に変換する方法!貼り付け後の形式崩れの防ぎ方

特別なソフトを使わずに、WordとExcelを変換する方法をご紹介します。

-

Excelで四捨五入ができるROUND関数の使い方と応用例を紹介

ROUND関数の初歩的な知識や使い方、端数処理に使うほかの関数に関してまでを解説します。

-

ExcelのIF関数の使い方!複雑な条件の指定方法をマスター

会社でよくある具体例やわかりやすい画像でお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

-

エクセルでグラフを作成する方法。棒・折れ線・複合グラフの簡単な作り方も!

グラフの特徴や基本的な作成・編集方法のほか、複数のグラフを複合させる応用手順をご紹介します。

-

仮説検定とは?計算の手順や用語をわかりやすく解説!

仮説検定の目的や用語の意味、計算方法について具体例を交えながら解説します。

-

エクセルを用いた統計処理のやり方って?分析ツール・関数を使った方法を紹介!

代表的な統計処理を、エクセルの分析ツール、または関数を用いる方法に分けてご紹介します。

-

KPIの意味とは?KPIの具体的な指標&目標達成のヒントも併せて解説

KPIのメリットや具体的な活用方法についてご紹介します。

-

ABC分析とは?エクセルのやり方を覚えれば在庫管理が楽になる

在庫管理が大幅に楽になる「ABC分析」をエクセルで実施する方法についてわかりやすくお話します。

-

マーケティング戦略とは?戦略の流れを5STEPで解説!使えるフレームワークもご紹介

マーケティング戦略の概要や実施するまでの流れ、また代表的なマーケティングフレームワークについて解説します。

-

基本操作から応用まで!動画編集アプリCapCutの使い方を詳しく解説

CapCutの使い方について、基本操作から応用まで詳しく解説します。

-

DaVinci Resolveの使い方とは?インストールから編集まで初心者にも分かりやすく解説!

DaVinci Resolveの概要やインストール手順、具体的な使い方について解説します。

-

DaVinci ResolveのFusionとは?基本的な使い方を解説!

実際に簡単なテキストアニメーションを作っていきながら画像付きで解説します。

-

After Effectsでアニメーションを付けてみよう!初心者でもわかる方法をご紹介!

今回は、After Effectsでできることやアニメーションの作成手順について解説します。

-

カラーグレーディング(カラグレ)のやり方を解説!カラコレとの違いや編集ソフト別のツールもご紹介

カラーグレーディングとは何か、カラーコレクションとの違い、おすすめのソフトなどについてまとめます。

-

HTMLとは?初心者向けにタグの種類と使い方の基本を解説!

難しい専門用語を使わずに、わかりやすい画像や具体例を使って解説していきます。

-

CSSとは?初心者にもわかりやすくCSSの書き方を解説!

「CSSとは?」「CSSって何なの?」という疑問を解消して頂ける内容となっています。

-

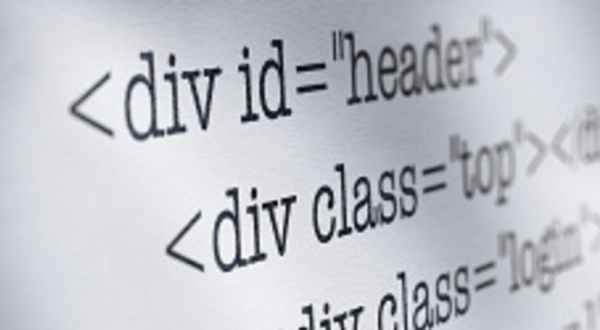

HTMLのdiv classとは?5分でわかる事例付き解説

「HTMLのdiv classとは」、「div classの使い方」などを具体例を用いて5分程度でわかる解説をご用意しました。

-

Canva(キャンバ)の使い方を初心者にもわかりやすくご紹介!

Canvaの機能や使い方を分かりやすくご紹介します。

-

CSS floatプロパティの基礎をわかりやすく解説!CSS初心者必見

CSSのfloatプロパティについて、HTML/CSS初心者向けに解説します。

-

CCNAとは?どんな資格でどれくらい勉強が必要?時間の目安やおすすめサイトもご紹介!

CCNAの難易度や勉強時間の目安、おすすめの勉強方法などの資格取得に役立つ情報を紹介します。

-

PMP資格とは?難易度や取得方法、仕事上の価値についてわかりやすく解説

PMP資格取得のための効率的な勉強法と合わせて紹介します。

-

全11種類のAWS認定資格を難易度・分野別に一覧で紹介!取得メリットや勉強方法も

各試験の内容や受験料などの解説と併せて、初心者向けの学習方法も解説します。

-

Microsoft Azure認定資格を難易度別に解説!おすすめの勉強方法は?

Azure認定資格の概要から取得するメリットに加え、初級・中級・上級レベルに分けてAzure認定資格を紹介します。

-

PL-900の難易度や受験のメリット・試験対策方法を解説!

PL-900の難易度や受験するメリット、おすすめの勉強方法などについて解説します。

-

3DCGソフト「Blender」の使い方!インストール方法から初心者向けに解説

Blenderの概要やインストール方法、画像構成や基本的な使い方を詳しくお伝えします。

-

【Blender】モデリングの基本操作を初心者にもわかりやすく解説

初心者の方向けにモデリングの手順を分かりやすく解説します。

-

Blenderのショートカットキーを覚えよう!一覧表もあり

この記事では、Blenderの視点操作やモデリングを効率化できるショートカットキーを紹介します。

-

【Unity】アニメーション作成の基礎を解説!回転の付け方・再生方法も

Unityの概要から簡単なアニメーションの作り方・再生方法まで、画像付きで解説します。

-

Unity入門!チュートリアルで学ぶ2Dアクションゲームの作り方

Unityで作る2Dゲームの特徴やメリット、アクションゲームの作り方を解説します。

-

【Outlook】メールアカウントの新規設定や署名の設定方法を解説!

メールアカウントを設定する手順や便利な機能、よくあるトラブルの対処法などを解説します。

-

【Googleスプレッドシート】初心者向けの使い方・共有・スマホ閲覧を解説

スプレッドシートの使い方や、エクセルとの違いなどをご紹介します。

-

Power Automate Desktopの使い方とは?スクレイピングやExcel自動化を実践!

Power Automate Desktopとは何か、またPower Automate Desktopの使い方について詳しく解説します。

-

Googleスプレッドシートとは?Excelと比較したメリットを解説

Googleスプレッドシートの使い方について、初心者の方にも分かりやすく解説します。

-

「Notion」とは?「オールインワン」万能アプリと呼ばれるその理由に迫る!

Notionの特徴や注目される理由、具体的な使い方について解説します。

Historyスキルと仕事ヒストリー

-

20代前半

情報処理関係の資格取得のために書籍などで独学しつつ、ITエンジニアとしてのスキルを磨く。

-

30代前半

AWSの将来性に気づき、資格取得のために勉強を開始。転職を果たしてAWS専門のエンジニアに。

-

30代半ば

コーチング研修を契機に、特命チームを発足。エンジニア不足等の組織課題を解決するために、グループ会社と協力し課題解決の枠組みを構築。

-

現在

新規事業創出の部門で新サービスを企画。